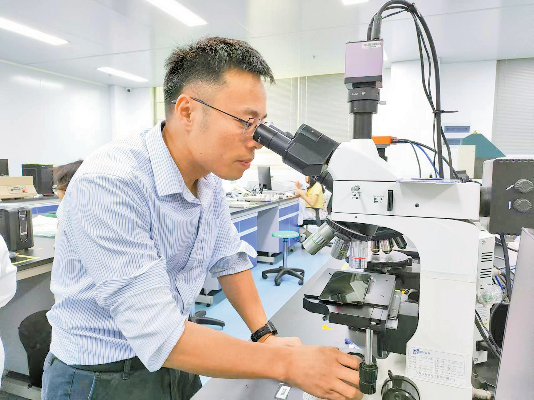

霍丙忠

三利谱偏光片。

偏光片无处不在,在手机、电脑、液晶电视和汽车的显示屏上都有其身影。作为液晶显示的关键原材料之一,偏光片少了一张,液晶片都不能显示图像。然而,此前我国的偏光片需求长期依赖进口,尤其高端偏光片领域在国内可以说是完全空白。

作为粤港澳大湾区国际科技创新中心的核心承载区,光明科学城已形成“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”的全过程创新生态链。2012年,当霍丙忠怀揣光学工程博士学位来到光明时,吸引他的是深圳“敢闯敢试”的城市精神,是光明区“创新雨林”般的生态——这里不仅有政府真金白银的研发投入、贴心的人才政策,还有正在布局的平板显示产业链雏形,为高端偏光片这样的“卡脖子”技术提供了落地生根的土壤。

作为三利谱研发团队负责人,他专注于光学领域,不断推动高端偏光片国产化应用。深圳的创新氛围给了他坚持创新的动力,霍丙忠带领团队不断突破技术壁垒,坚持自主创新技术、设备和工艺,他们在光明的生产线上不断试验,成功研发出120微米至76微米的高端超薄型偏光片,这些产品成为三利谱的畅销产品,扩大了国产超薄偏光片的市场份额,提升了国产偏光片的知名度。

攻坚技术壁垒

从“空白”到“领跑”的突破

“2012年的时候智能手机刚刚兴起,4英寸以上的彩色屏幕全部需要进口,国内产业基础非常薄弱。”这种产业现状激发了霍丙忠和团队的斗志。霍丙忠介绍,上世纪90年代,偏光片主要技术仍掌握在美国和日本企业手中,偏光片国产化率低,严重制约国内平板显示产业发展。“我刚来的时候,国内偏光片产业还比较弱小,占比只有3%左右。随着显示屏技术快速发展,需要更高水平的工艺来提升它的耐候性。然而,当时这种高端偏光片技术在国内几乎完全空白。”

技术空白意味着开发难度大。作为公司的科技骨干,霍丙忠带领团队刻苦钻研,不断挑战一个个技术难关,一步步刷新国产偏光片的厚度纪录,先后开发120微米、95微米、83微米、79微米、76微米等不同厚度的超薄型偏光片和车载用宽视角补偿型偏光片等多种高端偏光片产品,个人申请并获得授权专利12项。这些产品成为公司主打畅销产品,为国内外知名显示屏厂商所采用,扩大了国产超薄偏光片的市场份额,使得我国偏光片产业技术水平更上一层楼,极大提升了国产偏光片在国际、国内市场的知名度;同时,也提升了企业自主创新水平,壮大了珠三角平板显示集聚区上下游产业链。

十年磨一剑

从20人研发组到全球产业链中坚

十余年间,霍丙忠亲历了三利谱在光明区的成长蜕变。刚入职时,整个研发团队只有20多人,如今在光明、龙岗、合肥、莆田等地的公司都设立了研发中心,研发团队超过200人。随着企业规模扩大,霍丙忠也从一名普通工程师成长为团队负责人,带领团队攻克了一个又一个技术难关。

当前,手机用的偏光片越来越“超薄化”,对偏光片加工制造的可靠性、在高温高湿等环境下正常运作的能力提出了更高要求。对此,霍丙忠带领团队从原材料、工艺、设备、测试评价测量体系等方面入手,一一攻克了这些棘手问题。

“在掌握TAC膜、PVA膜等偏光片原材料特性的前提下,我们会摸索温度、浓度上下限等工艺,并根据材料特性的变化来调整范围。”霍丙忠介绍,团队在不断对生产设备自动控制能力进行升级,以减少设备组件、配件对材料特性的影响。

面对测试评价测量体系不够完善、客户使用场景变化大等挑战,霍丙忠团队着力提升测量体系的准确性,避免客户端使用产品时出现问题,“我们一方面不断开发新产品,模拟更多使用场景,一方面提升产品开发效率,更快地响应客户需求。”

霍丙忠回忆,有一次华为给显示屏产品做耐湿测试时,发现屏幕有点偏蓝。“当天晚上11点多,我们就与华为客户加班召开紧急电话会议讨论问题,而且要立即解决。我们连夜组织内部实验,找出问题点,并第一时间反馈解决方案。”当时,霍丙忠带领团队连续奋战一个月,通过调整工艺参数、优化生产线控制,最终成功解决问题。

经过多年努力,三利谱在偏光片领域取得突破性进展。2024年公司宣布收购海外一些产业相关业务,进一步提升了在全球市场的竞争力。“目前我们的高端偏光片国产化率已超过50%,预计未来两年将达到70%-80%。”霍丙忠自信地说。

创新生态赋能

从“政策支撑”到“全球愿景”的进阶

霍丙忠坦言,深圳及光明区的创新生态,为企业发展提供了有力支持。政府设立技术攻关专项项目,给予创新项目科研补助,为企业研发注入资金。在人才政策方面,市、区对博士后及高层次人才提供资助补贴,举办交流活动,吸引并留住了大量优秀人才。同时,政府鼓励建设创新载体,支持企业申请工程中心、技术中心,还推动科研院所与企业合作,共享高精尖仪器设备,促进“产学研”深度融合,这些都为企业提供了良好的创新生态环境。

从最初的技术追赶者到如今的行业领跑者,霍丙忠的成长历程折射出国产偏光片的崛起之路。这座城市“敢闯敢试、务实高效”的精神特质,深深影响着每一个奋斗者。“在深圳,只要你肯努力,就能找到施展才华的舞台。”谈及未来,霍丙忠充满信心,“我们的目标是成为全球偏光片行业的领军企业,继续为深圳创新发展贡献力量。”

光明区的创新生态不仅体现在政策支持上,还在于其构建的“全过程创新生态链”。例如,深港澳科技成果转移转化基地为初创企业提供最长3年免租、最高50万元启动资助;深圳市工程生物产业创新中心首创“楼上楼下创新创业综合体”模式,实现了科研成果从实验室到市场的快速转化。这些举措让光明区成为粤港澳大湾区科技创新的“试验田”,也为霍丙忠这样的创新团队提供了无限可能。

光明区始终以开放包容的姿态,让每一个怀揣梦想的人才都能在这里扎根生长,让每一项技术突破都能转化为产业腾飞的动力。

相关政策法规/解读

网站首页

网站首页 信息公开

信息公开 政务服务

政务服务 互动交流

互动交流 走进光明

走进光明

网站首页

网站首页 信息公开

信息公开 政务服务

政务服务 互动交流

互动交流 走进光明

走进光明